——三读宋词大家苏轼

作者:高2025届18班 胡桐雨

指导老师:范娴皓

中国文学星河璀璨,孤高离群、举世皆醉我独醒的屈原,守志安贫、不为五斗米折腰的陶渊明,刚直有奇节、指陈利病尤切的杜牧……无一不在其中留下光耀千古的动人故事。时光转、星潮涌,在长明星河中,独有苏轼令我久久沉醉。

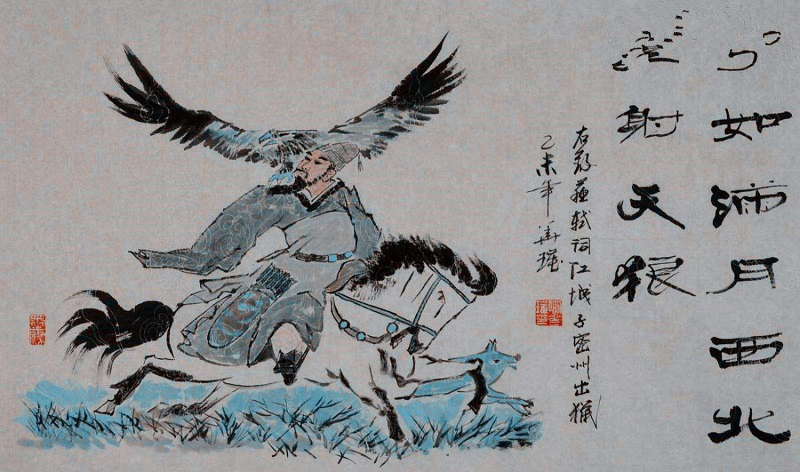

初读苏轼,一个英武豪迈的“老夫”形象于心里生了根。在千骑卷平冈的壮观景象中,我望见他策马飞奔,像狂风般越过山河原野,挽弓劲射,虽鬓角微霜,却道那又何妨?暂且看老夫少年狂。于是,我在脑海中一遍一遍勾勒着他驰骋疆场,指点江山的英勇豪迈。他在繁华中可见清冷,于萧索中闻得喜气。生于堂前,他感受盛世百姓家的安定;远眺江湖,他深谙天涯旅客的迷惘。可现实却不似我想的那般美好,乌台诗案的阴云笼罩着他,一夕获罪,他被贬千里之外的黄州。可怜一身才华、满腔热血却无用武之地,只能连声叹息“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙州冷”。

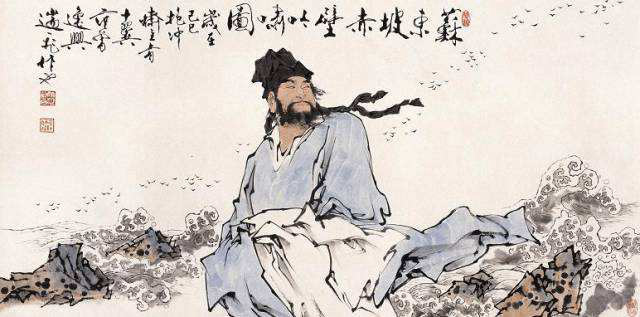

再读苏轼,他褪去了狂气,在蹉跎岁月中隐隐有了“仙气”。于西湖种柳、于赤壁泛舟,话明月清风,做清云闲鹤,羽化而登仙。我讶异于他的坦然从容,仕途受挫抱负难展,他却没有因此消沉,而是随遇而安,无论被贬到哪里、境遇如何险恶,他都以“此心安处是吾乡”泰然处之。“用一颗浏览的心去看待人生,一切的得与失,隐与显,都是风景与风情。”扎西拉姆如是说。过境千帆过,终究是风景。苏轼谪居惠州自我打趣着“日啖荔枝百百颗,不辞长做岭南人”。他此刻的心情与初谪黄州时“世事一场大梦,人生几度秋凉”相比,显得更加平静乐观。即使后来被放逐海南,他也能提笔挥下“我本儋耳氏,寄生西惠州”这样的句子。我惊艳于他“一蓑烟雨任平生”的淡然,仿佛见到一个行杖芒鞋的老翁在江湖道上踽踽独行。烟雨迷漫,飘然离去,只赠于世人一个坚毅的背影。从“荣华轩冕”走向“竹杖芒鞋”,这是何等的洒脱?且淘淘,乐尽天真,一笑作春温。“问汝平生功业,黄州惠州儋州”。人往往经历过挫折,才能对是非功利等身外之物以及一身追求有更加透彻的认识。能够拿这段艰苦岁月做为自嘲,将岁月谱写为一排排诗行,我亦看见了苏子身处逆境、云淡风轻的旷达。

当我熟悉了苏轼的一生,在不经意的夜读中又捕获了他的“烟火气”。他也有“细看不是杨花,点点是离人泪”的情思;有“但愿人长久,千里共婵娟”的情愿;有“若待得君来向此,花前对酒不忍触,共粉泪,两簌簌 ”的清冷。纵使如此,他仍就怀着有情的怀抱和从容的生活态度,叹道浮名浮利、虚苦劳神,悟得了“人间有味是清欢”的真谛。这位乐天派诗人可以将情感寄托于诗酒,将激情交付于美食。在他眼中,江山风月,本无常主,闲者便是主人。的确,何处无月,何夜无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

透过书页,我望见苏轼着一身素衣,于东坡雪堂,对一张琴,一壶酒,一溪云。他心系苍生,耐何因“一肚子不合时宜”而远离朝堂中心。山河起起伏伏,岁月疏疏密密,在人生长河中“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”,正是秉持着“人生如逆旅我亦是行人”的生活态度。苏轼,不再是一个简简单单的名字符号,而成为了一种精神象征,是千百年来中国人对待逆境随遇而安、向阳而生的旷达与明净,更是一首文坛彪炳千秋的赞歌。

作者 高2025届18班胡桐雨

- 上一篇:立志达高级中学菜谱(9月12日—9月17日)

- 下一篇:传承旗帜 超越梦想